|

|

||||

|

LÖBLICHE SINGERGESELLSCHAFT

|

|||||

|

“Niemant ist berechtigt solche aufzuheben ...” Eine Pforzheimer Institution wird 500 Jahre alt – Autor: Olaf Schulze, Obermeister Löbliche Singergesellschaft von 1501 Pforzheim Veröffentlicht in Herausgeber: |

|

||||

| “Sihe / wie fein vnd lieblich ists / Das Brüder eintrechtig bey einander wonen. [...] Denn daselbs verheisst der HERR Segen vnd Leben jmer und ewiglich.” (Psalm 133, 1b und 3b, 1993 im Rahmen der von der Singergesellschaft veranstalteten Ausstellung “Pforzheim zur Zeit der Pest. Die Löbliche Singergesellschaft von 1501” wurde das vorhandene Material zusammengetragen und in einem ausführlichen Begleitband mit zahlreichen Beiträgen publiziert, die die Grundlage für die folgenden Ausführungen bilden. Zwei zentrale Fragen waren: Herrschte 1501 in Pforzheim und in der Region die Pest? Und: Ist eine Gründung als Pestbruderschaft, wie sie die Tradition nahelegt, wahrscheinlich? Die Schwäbische Chronik des Martin Crusius Krisen, Sorgen und Nöte waren das tägliche Brot für viele Menschen des ausgehenden Mittelalters. Und über allem schwebte das Menetekel der Pest. Die Ängste, Gefährdungen und “Topnachrichten” der Zeitgenossen bewahrten die Chronisten, die in ihren Geschichtswerken die Ereignisse, den jeweiligen Jahren zugeordnet, chronologisch niederlegten. Manche schrieben dabei eine Weltgeschichte von Adam und Eva bis zur Gegenwart, manche blieben bescheidener bei den Ereignissen eines Fürstenhauses, eines Landes oder einer Stadt. Als Vorlagen dienten ihnen andere Chroniken, mündliche Berichte und eigene Aufzeichnungen und Erlebnisse. Nicht anders verfuhr der Tübinger Professor für Griechisch, Latein und Rhetorik, Martin Crusius (1526-1607), als er an einer Chronik der Schwaben arbeitete, natürlich in Latein, der Sprache der Gelehrten. Das “Annalium Suevicorum” erschien 1596 in einer zweibändigen Ausgabe in Frankfurt am Main und ist eine wesentliche und vor allem anschauliche Quelle für die Geschichte Südwestdeutschlands im 15. und 16. Jahrhundert. Evangelisch aus Überzeugung, unterläßt Crusius es nicht, die von seinen Vorläufern aus vorreformatorischer Zeit niedergelegten Wundergeschichten und Glaubenszeugnisse ausführlich und entsprechend kommentiert wiederzugeben (Reliquienkult, Osterspiel, Ablaßhandel). So bewahrt Crusius in einem Abstand von fast hundert Jahren die seltsamen Zeichen und Vorkommnisse, die die Schwaben um 1500 beunruhigten: Kometen, das Erscheinen von Kreuzen und Christi Marterwerkzeugen auf Kleidung und Körpern zahlreicher Menschen, Unwetter, Hunger, Krieg und Pest. Es folgt eine ausführlichere Zusammenfassung der Einträge aus den Jahren 1500 bis 1502, nach der 1733 ebenfalls in Frankfurt erschienenen Übersetzung durch Johann Jacob Moser (3. Theil, 9. Buch, 10. und 11. Kap., S. 153-158; die Kriege wurden hier außen vor gelassen): “Im Jahr 1500 ließ sich gegen Mitternacht unter dem Zeichen des Steinbocks [Anfang Januar] 18 Tag lang ein grosser und erschröcklicher Comet sehen. [...] Um diese Zeit lebte ein gewisser Meß-Pfaff, Namens Iselin, welcher seinen Reliquien- und Ablaß-Kram zu Altingen [nordwestlich von Tübingen, heute Teilort von Ammerbuch] auslegte, und unter anderem auch eine Feder aus dem Flügel des H[eiligen] Ertz-Engels Michaelis zu haben praetendirte [vorgab]: Als er sich nun in dem Wirths-Hauß wohl sein ließ, und wacker drauf schmaußte, wurden ihme bey Nacht seine Reliquien gestohlen. Morgens, da er dieses sahe, war er gleich resolut und besonnen, lieff in den Stall hinab, that Heu in seine Monstranz, und sagte, dieses solle ihm jetzt an statt der Reliquien seyn: und als die Wirthin, bey deren er seinen Einkehr hatte, darüber lachte, setzte er auch noch dieses hinzu: Ja ich will es dahin bringen, daß ihr diese Reliquien, ihr wolltet oder wolltet nicht, in öffentlicher Kirchen küssen müsset. Das soll wohl in Ewigkeit nicht geschehen, versetzte sie, und wettete gleich dessentwegen einen guten und stattlichen Schmauß mit dem Pfaffen. Als man darauf in die Kirche kam, sprach dieser Ablaß-Krämer: Sehet, ihr meine lieben Christen, das ist das Heu, auf welchem unser Herr Christus zu Bethlehem lag. Dieses hat eine solche Krafft, daß es die Pest von den Leuten abwenden kan, welche jetzo zu Tübingen und anderer Orten in Würtemberg hin und her graßiret. Es leidet auch keine Ehbrecher, Ehbrecherinnen und Huren. Als die Leute diese Predigt höreten, lieffen sie Hauffenweiß, Männer und Weiber hinzu, das Heu zu küssen, und unter andern auch die Wirthin selbst, damit sie nicht, wann sie wegbliebe, vor eine Ehbrecherin und Hure angesehen würde. Sehet, (sagte darauf der Pfaff leiß zu ihr,) ihr kommet auch, ich hab die Wette gewonnen. Dieser war also Tezels Vorläuffer. [...] Im Jahr 1501 liessen sich schwarzte, rothe, und Aschenfarbe Creutzlein an den Kleidern der Leute sehen. In dem Herzogthum Würtemberg zeigten sich an einer gewissen Jungfrau die Bilder und Merckmahle aller Instrumenten, womit Christus geplagt und gemartet worden, in erstgemeldten [ebenerwähnten] Farben. Als aber ein gewisser Müllers-Knecht bey Biberach selbst solche Zeichen mahlte, womit er die Leute in Schrecken setzte, und noch darzu einige Göttliche Stimmen gehört zu haben fälschlich praetendirte, ließ ihn Graf Andreas von Sonnenberg, nachdem sein Betrug offenbahr worden, verbrennen. [...] So sind auch zu Herrenberg solche Creutzlein und andere Figuren an die Menschen gekommen. Das erste Creutz daselbst sahe Simon Lamparter, [...] an Jacob Duchtlers Frauen, und Johann Reuters Tochter, Namens Barbara, den Tag vor der Kirchweyh. Eben dieser sahe auch den Tag vor Pfingsten [29.5.1501] an einem Mägdlein von 20 Jahren, Namens Dorothea, Cunrad Holtzen Tochter, (welche bey Heinrich Volzen, einem Raths-Verwandten [Mitglied] zu Kay [Kayh, heute zu Herrenberg] in Diensten war,) unterschiedliche Zeichen, als z.E. [zum Exempel; z.B.] an ihrer weissen Haube 30 gelbe Puncten, oder Mähler, eines Pfennings breit, und ein graues Creutz; an ihrem Schleyer einen langen weissen Strichen, und an dem obersten Theil desselben einen Schwamm, mit einem gelben, grünen und blauen Creutz, item [ebenso] eine Violbraune Stiege, einen gelben Hahnen, an deme man die Füß und Flügel ganz distinct und deutlich sehen konnte, eine gelbe Hand, grüne Zange, einen grauen Nagel und einen gelben Hammer, mit vielen gelben, grünen und blauen Creutzen; wie er es nicht nur selbst in einem Büchlein teutsch aufgezeichnet, sondern auch viele andere Leute gesehen haben. – In eben diesem Jahr war in gantz Würtemberg ein grosser Frucht-Mangel, dahero die nöthige Früchten anderswoher, von Straßburg und aus dem Böhmischen Wald nach Stuttgardt in grossen und weiten Tücher (“Platzen”) gebracht werden mußten. – Zu Pfortzen, Sindelfingen, Wiltperg, Calw und anderer Orten graßirte die Pest. – Zu Tübingen wurden die Leute mit einem neuen Zoll beschweret. [...] Im Jahr 1502 war an den Pfingst-Feyertagen [15./16.5.] eine solche Kälte, daß die Vögel tod von der Lufft auf die Erde herunter fielen. Im Monat Junio entstund um Zürch und Bern herum ein entsetzliches Hagel-Wetter, in welchem die gefallene Steine oder Schlossen grösser als ein Hüner-Ey waren. [...] – In eben diesem Jahr am Sonntag Lätare [6.3.1502; vierter Fastensonntag] kam die Römisch Gnad gen Calw, d.i. der Ablaß-Kram. Am Sonntag nach Fronleichnams-Fest wurde zu Calw in Gegenwart des Päpstlichen Nuntii [Nuntius, päpstlicher Gesandter und Stellvertreter] und Cardinals Raimundi, der Marggräfin Elisabetha von Brandenburg und des Abtes Blasii von Hirsau die Oster-Schauspiel von Oswald Kastenmann gespielet, nach deren Vollendung gemeldter Nuntius alles anwesende und zuschauende Volck, (welches auf 10000 Personen geschätzt wurde,) geseegnet, und von denen auferlegten Bussen 240 Jahr nachgelassen [29.5.1502]. Der Abt wurde zwar darauf samt den Seinigen auf dem Rathhauß gastiret, der Cardinal aber konnte Unpäßlichkeit halber nicht dabey seyn, sondern gab nur Indulgenzen [lat. “Ablaß”], welche damalen auch denen ertheilt worden, welche die vor der Stadt-Mauer zu Calw, wo der Kirchhof [Friedhof] ist, an der Nagolt gelegene St. Marien-Capell an gewissen Tägen besuchen würden. – Eben daselbst starben in diesem Jahr gegen 500 Menschen an der Pest, welche damalen auch zu Nördlingen, und anderer Orten hin und her graßirte. – Im Winter kam der von Papst Alexander VI. geschickte Nuntius und Cardinal Rainmundus auch nach Schwäbisch-Hall mit grossen Indulgenzen, d.i. mit St. Peters Fischer-Garn, womit er Gold fischte. [...] In dieser Stadt [Stuttgart] grassirte die Pest so starck, daß gegen 4000 Menschen davon aufgerafft wurden (Baselius).”

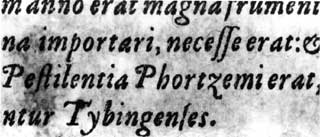

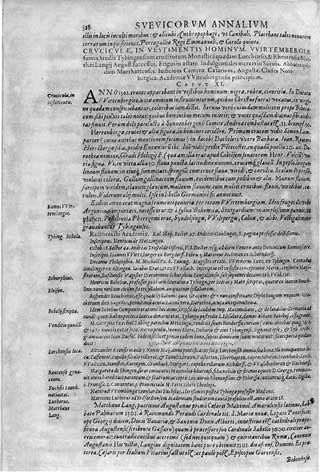

Abb1: "Pestilantia Phortzemi erat" Fast übersieht man den kleinen Eintrag in dem “Annalium Suevicorum”, überliest ihn zwischen den wundersamen Kreuzerscheinungen und den (hier nicht wiedergegebenen) Personalnachrichten der Tübinger Universität (1596, 2. Bd., S. 518): “Pestilentia Phortzemi erat, Syndelfingae, VV[W]iltpergae, Calve, et alibi.” - “Zu Pfortzen, Singelfingen, Wiltperg, Calw und anderer Orten graßirte die Pest.” So hatte Johann Jacob Moser übersetzt. Im Lateinischen sind die drei Worte eine schlichte buchhalterische Feststellung, hinter der sich viel Leid und Tod verbirgt. Jedem Leser war klar, was das bedeutete. Zu oft mußten solche Einträge in den Chroniken erscheinen, da genügte es, ein paar größere betroffene Orte zu nennen, vielleicht noch ein paar erschreckend hohe Zahlen hinzuzufügen, die das Ausmaß der Seuche verdeutlichen sollten: 500, 4000, viele. Je größer das Unglück, desto summarischer wurden die Einträge der Chronisten. So steht bei Nicolaus Basellius am Anfang des Jahres 1502 der Satz (fol. CCCVr): “Anno domini M.D.II. magna ubique per totam Germaniam pestilentia grassabatur, et multa millia hominum consumpsit.” - “Im Jahres des Herrn 1502 ging die Pest überall in ganz Deutschland ’groß’ umher und vernichtete viele Tausend Menschen.” Der Hirsauer Mönch Nicolaus Basellius hatte Anfang des 16. Jahrhunderts die Weltchronik des 1510 verstorbenen Kanzlers der Tübinger Universität, Johannes Nauclerus (eigentl. Verge), für die Jahre 1501 bis 1514 fortgeführt. 1516 erschien das Werk mit einer Vorrede Johannes Reuchlins in Tübingen bei Thomas Anshelm. Es ist eine der Hauptquellen für Crusius. Den Hinweis auf Pforzheim suchen wir in der ansonsten ausführlichen Chronik vergebens. Von den anderen Städten, die Crusius erwähnte, erscheint nur Stuttgart mit seinen fast 4000 Toten. Woher hatte Crusius dann das Wissen über eine 1501 in Pforzheim wütende Pest? Auf Reisen hatte sich der Tübinger manche Notizen über Bemerkenswertes in den Städten der näheren Umgebung gemacht, so finden sich in der Chronik z.B. Abschriften von Grabsteinen, darunter auch Pforzheimer Exemplare. Auch hatte er zahlreiche Freunde, die ihm weiterhelfen konnten, so der Arzt und gebürtige Pforzheimer Philipp Schopff (um 1540-1598). Stammte von ihm der Hinweis auf 1501? Schopff trat auch als medizinischer Schriftsteller hervor und verfaßte einen “Bericht von dem Aussatz” (erschienen in Straßburg 1582) und ein allen Einwohnern der badischen Markgrafschaft gewidmetes Pesttraktat “De peste”, das 1583 in Heidelberg gedruckt wurde. Die beiden Werke entstanden während seiner (nicht sicher belegbaren) kurzen Tätigkeit als Stadtarzt in Pforzheim. “Ah du Herr, wie lange?” - Die Seuchenzüge der Pest um 1500 Seit der letzten großen Epidemie in Deutschland um das Jahr 1494 war die Pest nur vereinzelt aufgetreten, bis sie sich in den Jahren 1500 bis 1503 wieder verstärkt zeigte. Jean-Noèl Biraben, ein französischer Seuchenhistoriker, stellte aus allen ihm zugänglichen Quellen Statistiken über die Häufigkeit der Pest in ganz Europa auf. Dabei zeigte sich in den Jahren 1500 bis 1503 europaweit eine extreme Häufung der Fälle, wie sie seit der ersten schweren Epidemie 1346 bis 1350 vergleichbar nur in den Pestjahren 1363, 1438 und 1478 aufgetreten war. Einschränkend sei jedoch bemerkt, daß erst mit dem 16. Jahrhundert die quellenmäßige Überlieferung so dicht wird, daß sich wirklich Vergleiche anstellen lassen. Die Jahre um 1501 waren in ganz Europa Pestjahre. Welche Pest wütete nun im Süden Deutschlands und welche Orte waren betroffen? Die Häufung der Pest nach der Wende zum 16. Jahrhundert zeigt sich auch an den von den Medizinern verstärkt in Druck gegebenen Pesttraktaten. Die z.B. in Straßburg von Hieronymus Brunschwig (dt., 1500) und von Johannes Widmann in Tübingen (lat., 1501) herausgegebenen Traktate beschreiben eindeutig die Beulenpest, “der gemein sterbent der Trüsen Blatte[r]n”, wie der bekannte Straßburger Wundarzt Brunschwig in seiner am “mitwoch nach unser lieben frowen hymelfart” (18. August) vollendeten Schrift die Beulenpest mit deutschen Worten umschreibt.

Abb. 2: "Pestilentia Pfortzemi erat" - "In Pforzheim war die Pest", Vom Spätsommer 1500 bis zum Jahr 1502 wurden Straßburg und das Elsaß von der Pest heimgesucht. Konrad Kürsner, genannt Pellikan, ein Jahrzehnt später Vorsteher des Pforzheimer Franziskanerklosters, an das heute noch der Barfüßerchor erinnert, schildert in seinen Lebenserinnerungen die Ereignisse in seiner elsässischen Vaterstadt Rouffach. Die Weinlese war beendet, als die Pest in Rouffach aufflackerte. Anfang Dezember 1501 zeigten sich erste Symptome bei Pellikans Vater, der nach zwei Wochen geschwächt starb. Ihm folgten nach drei Tagen ein Bruder Pellikans, zu Silvester zwei Schwestern. Die Mutter, eine weitere Schwester und Pellikan selbst überlebten – also noch nicht einmal die Hälfte der Familie. Pellikan hielt sich damals im Rouffacher Franziskanerkloster auf, das auch Tote zu verzeichnen hatte, und fertigte, “um die Gedanken an die Angst vor dem Tod zu vertreiben”, ein kleines Pergamentheft an, in das er die sieben Bußpsalmen in Hebräisch, Griechisch und Latein schrieb: “Ah Herr Straffe mich nicht in deinem Zorn / Und züchtige mich nicht in deinem grim. Herr sey mir gnedig / denn ich bin schwach / heile mich Herr / Denn meine gebeine sind erschrocken. Und meine Seele ist seer erschrocken / Ah du Herr / wie lange?” – so beginnt der erste Bußpsalm (Psalm 6) in der Übersetzung Luthers. Weitere Pestgebiete waren im Jahr 1500 Böhmen, Thüringen, Sachsen und Schlesien, im Jahr 1501 Bayern, Österreich, Steiermark, der Breisgau mit Freiburg sowie Köln. Im Jahre 1502 folgten Basel, Konstanz, Lindau und die Schweiz, Würzburg, wiederum Köln, Dortmund und die Niederlande, die Mark Brandenburg und Stettin. Im Jahr 1501 und verstärkt 1502 war auch der schwäbische Kreis betroffen, der östliche Nordschwarzwald, Stuttgart und Heilbronn. Die wirksamste Pestprophylaxe war nach übereinstimmender Aussage aller Pesttraktate die Flucht, die sich freilich nur die begüterte Oberschicht leisten konnte, die etwa über Grundbesitz auf dem Land oder über gute Beziehungen verfügte. So erließ das Speyerer Domkapitel am 28. Juli 1502 “wegen der schweren lauf und wuttung der pestilentz, so sich laider zu Spyer ingeworfen hat”, eine Ordnung über einen allgemeinen Urlaub bis zum Allerheiligentag, also für den Zeitraum von drei Monaten, um den fluchtwilligen Mitgliedern des Kapitels die Rettung des eigenen Lebens zu ermöglichen. Elisabeth, die Gattin des württembergischen Herzogs Eberhard des Jüngeren, floh im Frühsommer des gleichen Jahres mit ihrem Hofstaat nach Hirsau und wohnte “in der alten Abbtey bey dem Thore, bediente sich der äußern Kirche, und ließ die innere den Brüdern frey, gestattete auch niemanden von den Ihrigen hineinzugehen.” Sie blieb auf ihre Kosten sechs Monate im Kloster und schenkte diesem aus Dankbarkeit verschiedene kostbare Ausstattungsgegenstände. Die Herzogin dürfte mit der Verlegung ihres Hofstaates nach Hirsau dem Rat des württembergischen Leibarztes, des bereits erwähnten Johannes Widmann (1440-1524), gefolgt sein. Widmann, der in Pforzheim seinen Lebensabend verbrachte und auch verstarb (eine steinerne Stiftertafel in Renaissance-Formen aus dem Jahr 1522 erinnert noch heute in der Schloßkirche an ihn), war auch Arzt und Freund Reuchlins, wie ein Brief Reuchlins vom 13. April 1501 belegt: “Novit egregius iste medicus noster Joannes Widman [...] quotidianam et meam et uxoris meae valetudinem.” – “Es kennt unser trefflicher Arzt Johann Widmann [...] meinen und meiner Hausfrau täglichen Gesundheitszustand.” Auch Reuchlin floh mit Frau und Gesinde im Sommer 1502, als die Pest Stuttgart bedrohte, und zwar ins Kloster Denkendorf bei Esslingen. Seine umfangreiche Bibliothek ließ er – wohl in der Eile – in Stuttgart zurück, was ihn sehr betrübte. Um sich zu beschäftigen und als Dank für die Aufnahme ins Kloster, verfaßte er während der nächsten Monate “ohne Bücher” eine kleine lateinische Schrift über die Kunst des Predigens, die er am 1. Januar 1503 Prior und Kloster widmete. 1504 erschien der “Liber congestorum de arte praedicandi” bei Thomas Anshelm in Pforzheim. Die Pest muß in den Jahren um 1501 mit großer Heftigkeit zugeschlagen haben und forderte offenbar viele Todesopfer. Finden sich Zahlen in den erzählenden Quellen, bei Crusius für Calw 500, für Stuttgart 4000, so dürfte jeweils die Hälfte der Einwohner an der Seuche gestorben sein. In Basel sollen es 1502 nach einer anderen Quelle 5000 gewesen sein bei einer Einwohnerzahl von 10000 bis 12000. Frank Hatje, der eine gründliche Untersuchung über die Pest in Basel veröffentlichte, bezweifelte nicht die Schwere der Epidemie, aber die Höhe der überlieferten Zahlen. Er glaubt darin eher die Anzahl der Erkrankten zu erkennen. Die erhaltenen und von Hatje untersuchten mittelalterlichen Stadtrechnungen der Stadt Basel verzeichnen einen Einnahmen- und Ausgabenverlust nach der Epidemie von jeweils rund 25 Prozent. Auch sei in den Jahren 1502 und 1503 eine große Zahl von Stiftungen aufgetreten. Wie kam die Pest nach Pforzheim? Basel, eine bedeutende Handelsstadt und Einfallstor in die Westschweiz, wurde in den Jahren von 1348 bis 1668 von keinem Pestzug verschont, der nachweislich in der Schweiz, in Südwestdeutschland oder Ostfrankreich sein Unwesen trieb. Die Pest verbreitete sich über die Handelskontakte auf den üblichen Verkehrswegen, durch “infizierte” Ware oder Personen. Auch durch Pforzheim gingen wichtige Fernhandelswege. Hier bestand die erste bequeme Möglichkeit, den unwegigen Schwarzwald nördlich zu umgehen, vom elsässischen in den schwäbischen Wirtschaftsraum zu gelangen. Diese Verbindung nutzten schon die Römer und ihr verdankt Pforzheim letztlich seine Entstehung und seine stabile Bedeutung. Diese alte Straße von Ettlingen nach Cannstatt, von Paris nach Nürnberg und Böhmen, finden wir auch auf einer der ältesten Straßenkarten Mitteleuropas, gedruckt in Nürnberg im Jahr 1501. Basellius und in seiner Nachfolge Crusius berichten, daß im Jahre 1501 aufgrund einer Reihe von schlechten Ernsten eine große Hungersnot in Schwaben herrschte, die sogar Todesopfer forderte. Im Elsaß hingegen – und in Böhmen – waren die Ernten übermäßig gut ausgefallen, so daß man Korn und andere Früchte in großem Umfang ins Württembergische importierte. Crusius erwähnt dabei ausdrücklich die Verwendung von großen Tüchern, “plahen” (Tuch, Lumpen), ein gutes Transportvehikel für Flöhe, die wichtigsten Zwischenwirte des Pesterregers. Sowohl im Elsaß als auch in Böhmen gab es 1500 und 1501 genügend Pestherde. So mochte die Pest 1501 auf Kornwagen in die Stadt gekommen sein. Auch zogen fromme italienische Pilger in großer religöser Askese durch das Land auf dem Weg nach Köln und Aachen, barfuß und ohne Vorräte, um für ihre Sünden zu büßen, wie Basellius für das Jahr 1501 berichtet. Aber: Auch in Norditalien herrschte die Pest. Der Tod und die Sorge um das Seelenheil Für die Menschen des ausgehenden Mittelalters war die Konfrontation mit dem Tod eine alltägliche Erscheinung, die den Einzelnen ebenso betraf wie die Gemeinschaft. Mangelnde Hygiene und unvollkommene medizinische Kenntnisse bedingten eine hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit – jedes zweite Kind erreichte das Erwachsenenalter nicht. Viele Frauen starben in jungen Jahren bei der Entbindung oder an Infektionen im Kindbett. Ungesunde Arbeitsverhältnisse führten bei zahlreichen Männern und Frauen zu frühzeitigen, chronischen und letztlich tötlichen Erkrankungen. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug so rund 35 Jahre, wobei manche Menschen ein durchaus hohes Alter erreichen konnten, wie der 1524 in Pforzheim verstorbene Arzt Johannes Widmann, der die 80 überschritt. Neben dem individuellen Tod traten die kollektiven Bedrohungen, Krieg, Hunger – hervorgerufen durch Naturkatastrophen und Mißernten – und vor allem die Seuchenzüge, die im Abstand von wenigen Jahrzehnten, manchmal nur einigen Jahren erneut ihren hohen Tribut forderten. Die Pest hatte mit ihrem Auftreten das kollektive Bewußtsein verändert. Sie bedrohte die ganze Gesellschaft, Jung und Alt, Arm und Reich, ohne Ausnahme. Der Tod wurde zu einer allmächtigen Erscheinung, wie sich am Wandel der Darstellung des Todes während des späten Mittelalters zeigen läßt. Die Bilder vom Sensenmann, vom Totentanz, von der Schutzmantelmadonna sprechen eine deutliche Sprache. Galgen und Gerichtsstätte, das Sterbeglöckchen und der Pestkarren, Sühnekreuze für Verbrechen und Totenbretter für die Aussätzigen, die Gräber der Toten in den Kirchen und auf den Friedhöfen mitten in der Stadt, Christophorus und Totentanz: Dem Tod begegneten die Menschen damals auf Schritt und Tritt und jedes dieser Zeichen erinnerte sie an die eigene Sterblichkeit, sprach “Memento mori” (lat. “Gedenke des Todes”). Symbol des Todes schlechthin – und gleichzeitig Zeichen der Hoffnung auf die Überwindung des Todes – war das Kruzifix, die Darstellung des gekreuzigten Gottessohnes. Auch sein Bild veränderte sich mit den Eindrücken der Pest, die Wunden des Verstorbenen wurden realistischer, der Leidens-Ausdruck in Gesicht und Körperhaltung nahm zu. Der Tod, gedeutet als Folge der Erbsünde und der individuellen Schuld, war jedoch nicht das Ende. Der mittelalterliche Mensch glaubte fest an das verheißene Jenseits und hoffte auf die Auferstehung am Tage des Jüngsten Gerichts. Manch armer und geschundener Mensch mag den Tod als Erlösung empfunden haben, verbunden mit der Aussicht auf bessere Tage im Reich Gottes. Vor dieses jedoch hatte die Kirche das Fegefeuer gesetzt als Ort der Strafe für die begangenen Sünden – und kein Mensch war ohne Sünde. So galt es für den Einzelnen, sich auf den Tod vorzubereiten und für die Zeit danach Vorsorge zu treffen, um das eigene Seelenheil sicherzustellen.

Abb. 3: "Memento Mori" - "Gedenke des Todes"; Für die betuchteren Bürger gab es eine Reihe von Möglichkeiten, für ihr seliges Angedenken nach dem Tode zu sorgen. Die Stiftung einer “Jahrzeit” etwa, einer jährlich an einem Feiertag oder Sonntag um den Todestag zu begehenden Totenmesse, findet sich in Testamenten besonders häufig. Hatte man für das eigene Totengedächtnis gesorgt, konnte man dem Tod mit größerer Ruhe entgegen sehen, denn nichts war für den mittelalterlichen Menschen schlimmer, als ohne Vorbereitung dem Tod gegenüberzustehen und womöglich ohne Beichte und die Sterbesakramente der letzten Ölung aus der Welt zu scheiden: Im Augenblick des Todes – den man liegend erwartete – fand nach damaliger Vorstellung ein letzter Kampf zwischen dem Teufel und seinen Helfern und den ganzen himmlischen Heerscharen um die Seele des Sterbenden statt. War kein Priester anwesend, so war die Seele so gut wie verloren, darum die Angst der Menschen vor dem unvorhergesehenen und unvorbereiteten Tod. Daher war das Drama, das in Pestzeiten über die Menschen hereinbrach, ein doppeltes: Der Mensch starb ohne kirchlichen Beistand, ohne Sakramente, konnte nicht mehr für sein Seelenheil sorgen und mußte auf ewig im Fegefeuer schmoren. Das spätmittelalterliche Bruderschaftswesen in Pforzheim Die Menschen des Mittelalters dachten und handelten nicht in unserem Sinne individualistisch, sondern korporativ, in einer Gemeinschaft: sei es im Haus, in der Pflege und Nutzung von Brunnen, in der Verteidigung der Stadtmauer, in der Zunft. So schlossen sie sich auch im religiösen Bereich zu Gemeinschaften zusammen, zu gemeinsamen Gebet, zu “Bruderschaften”. Diese Form der “Gebetsverbrüderung” fußt – neben gemein-indogermanischen Ursprüngen – im urchristlichen Gedankengut, auf dem bei Matthäus überlieferten Christuswort: “Ihr aber seid alle Brüder” (Matthäus 23, 8). Vor Gott sind alle gleich. Hier liegt auch eine entscheidende Wurzel für die Klostergemeinschaft der Mönche. Die zentrale Aufgabe der Bruderschaft ist die Sicherung des eigenen Seelenheils der Bruderschaftsmitglieder im gemeinsam praktizierten Totenkult. Das eigene Totengedächtnis war durch die Gebetsverbrüderung der nach dem Tod des jeweiligen Individuums “auf ewig” weiterbestehenden Gemeinschaft sichergestellt. Damit einher lief die Sicherung des eigenen, in christlichen Formen vollzogenen Begräbnisses, was besonders für jene Gruppen der Bevölkerung interessant war, die sich als einzelne keine bleibende Grabstätte leisten konnten (wie es für den Adel, den höheren Klerus und des städtische Patriziat üblich war). So begann im hohen Mittelalter zunächst der niedere Klerus mit der Bildung von Priesterbruderschaften. Im Laufe der Zeit übernahmen die städtischen Mittelschichten und einzelne Gruppen das kirchliche Vorbild, so daß es im 14. und 15. Jahrhundert – verstärkt durch die Ohnmachtserfahrung im Angesicht der Pest und durch die immer weiter ausgemalte Vorstellung vom Schmoren der Seelen im Fegefeuer – überall zur Gründung von Bruderschaften kam und das Bruderschaftswesen um 1500 in voller Blüte stand. Dabei ist Bruderschaft nicht gleich Bruderschaft. Der Begriff selbst variiert in seiner Bedeutung. Eine Bruderschaft war häufig die religiöse Seite einer Zunft, wie es zum Beispiel in Pforzheim für die Schneider (erwähnt 1410), die Brotbäckerknechte (1423), die Tucher und Weber (1469), die Weingärtner (1491), die Schiffer und Flößer (1501) und die Kercher (1512), d.h. die in einer Zunft organisierten Fahrer der meist zweirädrigen Karren, überliefert ist. In manchen Gegenden entwickelten sich die Zünfte auch aus der Organisationsform der Bruderschaften. So erlaubte Markgraf Christoph 1486 mit der Genehmigung der Wollweberordnung für die Städte Pforzheim und Ettlingen keinen zünftischen Zusammenschluß. Es gab weder Meisterprüfungen noch Zunftzwang. In den umfangreichen Bestimmungen findet sich jedoch ein Hinweis auf die Existenz von Bruderschaften der Wollwebermeister, wobei auch die Knechte zur Kerze auf dem Bruderschaftsaltar beizutragen hatten (in GLA 171/2986, § 128). Je nach Status des Handwerks befanden sich das gemeinschaftliche Begräbnis der Bruderschaft und ihr Altar in verschiedenen Kirchen der Stadt. Die Weingärtner unterhielten ihren St. Pantaleon-Altar in der Kirche St. Martin in der zumeist von Ackerbürgern bewohnten Alten Stadt (1491). Die wenig angesehenen Kercher hatten 1510 Altar und Begräbnis im 1322 gegründeten Heilig-Geist-Spital an der Tränkgasse (Deimlingstraße, etwa auf der Höhe des heutigen Gernika-Steges). Auch die Brotbäckerknechte hatten seit 1423 einen eigenen Raum im Spital neben dem oberen Krankensaal, in dem die Bruderschaft ihre “Gezierde” (Kerzen, vielleicht auch kleine Reliquiare und sicher die Bruderschaftslade mit dem Bruderschaftsbuch) aufbewahrten und der der Bruderschaft gleichzeitig als Krankenstube diente; die Bruderschaft war hier zugleich eine frühe Form der Krankenversicherung. Die Gründungsurkunde der Bruderschaft der Brotbäckerknechte vom 22. Mai 1423 hat sich als einzige einer Pforzheimer Bruderschaft erhalten und wird im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrt (GLA 38/3216). Für die Schneider waren der Pfarrer und der Frühmessner in St. Michael zuständig. 1447 hatten die Schneider die hohe Summe von 30 Pfund Heller gestiftet zur jährlichen Abhaltung der feierlichen Seelmessen der Bruderschaft (“Jahrzeit”) durch die erwähnten Geistlichen. Im Unterlassungsfall sollten die Kranken im Spital und im Leprosenhaus St. Georg 30 Schilling Heller von der Geistlichkeit erhalten. Auch für die bereits genannte Bruderschaft der Wollwebermeister, allesamt Repräsentaten des wohl wirtschaftlich wichtigsten Handwerks in Pforzheim um 1500, war St. Michael zuständig.

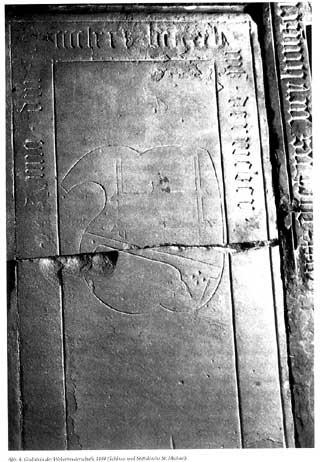

Abb. 4: Grabstein der Weberbruderschaft, 1480 Der Grabstein der Weber hat sogar als einziges bruderschaftliches Relikt dieser Art die Zeitläufe überdauert. Er fand sich nach dem Krieg als Bodenplatte im nördlichen Diagonalchor der Schloßkirche und trägt neben einem Webstuhl als Wappen die schlichte Inschrift in gotischer Minuskel “anno d[omi]ni / m ccc l xxx [1480] begreb/nis der weber.” Ob sich das Begräbnis der wahrscheinlich recht großen Bruderschaft auch innerhalb der Kirche befand (der Fundort des Steines ist nicht weit vom Hochaltar entfernt), oder ob die Grabplatte erst nach der Auflassung des Kirchhofs 1588 in den Kirchenboden gelassen wurde, läßt sich wohl nicht endgültig klären. Eine Bruderschaft konnte aber auch für den Bau einer Brücke oder Kapelle oder für den Unterhalt einer Herberge oder eines Spitals für Ortsfremde, Deklassierte oder Pilger errichtet worden sein, wie die relativ häufig anzutreffenden sogenannten “Elendenbruderschaften”. Das 1456 erwähnte “Seelhaus” in der Brötzinger Vorstadt (im Bereich zwischen der Filiale des Versandhauses Quelle und der Baumstraße) scheint eine solche Einrichtung gewesen zu sein. Solche kommunalen, caritativen oder ganz allgemein religiösen Zwecken gewidmeten Bruderschaften hatten ihren Zulauf aus allen Schichten der städtischen Bevölkerung, wenn auch – wie jüngere Forschungen gezeigt haben – die gehobene Mittelschicht und die Oberschicht überproportional vertreten waren. Sie waren fast ein demokratisches, auf jeden Fall ein stark gemeinschaftsbildendes Element in einer sonst durch starre Standesgrenzen geprägten städtischen Gesellschaft. In diesen Bruderschaften waren auch Frauen anzutreffen, und zwar nicht nur als Witwen, Ehefrauen oder Töchter, sondern auch als selbständige Mitglieder. Im Gegensatz zu den fest an die Mitglieder eines Handwerks gebundenen Bruderschaften, die sich oft einen Heiligen zum Patron wählten, der aufgrund seiner Attribute, meist Werkzeuge seines Martyriums, oder seiner Lebensgeschichte mit ihrem Beruf in Verbindung gebracht werden konnte – anschauliches Beispiel für dieses Denken sei die von einem Metzgerehepaar gestiftete Wandmalerei in der Nieferner Kirche (um 1450), die das Martyrium des Heiligen Bartholomäus zeigt, der gehäutet wurde –, nannten sich die offenen Bruderschaften auch nach ihrem Patron, von dem sie sich besondere Fürbitte erhofften oder der als Vorbild für die spezifische Aufgabe der Bruderschaft dienen konnte. Eine solche ständeübergreifende Bruderschaft ist für das Jahr 1407 mit der Pforzheimer Matthiesen-Bruderschaft greifbar, über die jedoch nichts näheres in Bezug auf ihr Aufgabenfeld in Erfahrung zu bringen ist. Ihr Patron war der zugewählte Apostel Matthias, dessen Hauptcharakteristikum in seiner Bescheidenheit lag. Er sollte vor allem gegen Keuchhusten, Blattern und eheliche Unfruchtbarkeit helfen. Möglicherweise ist diese Bruderschaft in Verbindung mit dem erwähnten “Seelhaus” zu sehen. 1520 vermachte der Stadtpfarrer Paul Pfeffer der Bruderschaft 20 Gulden mit der Bedingung, daß der Zins von 1 Gulden jährlich zur Austeilung von Brot an arme Leute verwendet werden sollte. Der Name “Brüderstraße”, früher “Brüdergasse”, um 1500 “brüdergeßlin”, in der Pforzheimer Innenstadt (“hinter” dem Kaufhaus Kaufhof) wird gewöhnlich ebenfalls auf eine Bruderschaft zurückgeführt, die hier über ein “brüderhuß” (erwähnt für 1495, in GLA 410/429, fol. 89r), eine gemeinschaftliche, wohl caritative Einrichtung verfügte. Organisatorisch lag den Bruderschaften stets ein ähnliches Schema zugrunde. In den bei der Gründung gesetzten Statuten, die im Spätmittelalter generell von Kirche und Rat genehmigt werden mußten – die Angst vor Geheimbünden und Verschwörungen, “conspiratio”, war groß –, wurden die Bestimmungen über die Aufnahme, die Rechte und die Pflichten der Mitglieder und der Leitung gesetzt. Diese Leitung, nicht selten kollegial (doppelt) besetzt, wurde zumeist jährlich neu bestimmt und hatte Rechenschaftspflicht über die Einkünfte (Legegelder, auch in Form von Naturalien oder Wachs, Spenden und Stiftungen, Todfallgebühren) und Ausgaben (Anschaffung von Kerzen, Unterhalt des von der Bruderschaft gestiftenen Altars, Bezahlung der Priester, die dort Messe lasen, Kosten für das Totengedächtnis, für caritative Aufgaben). Diese Rechenschaftslegung geschah gewöhnlich an der “Jahrzeit”, der Hauptversammlung, zumeist am Tag des Namenspatrons der Bruderschaft. Sie war verbunden mit dem jährlichen Totengedenken (daher der Name “Jahrzeit”, lat. “anniversarium”) in Form einer besonderen Messe in derjenigen Kirche, in der sich Altar und zuweilen auch Begräbnis der Bruderschaft befanden, mit einer Prozession und einem gemeinsamen Mahl. Dieses konnte durchaus üppige Formen annehmen, so daß sich als lateinische Bezeichnung für Bruderschaft nicht nur das übliche “confraternitas” sondern auch das Wort “convivium” (Tischgesellschaft, Gastmahl) mit dem “Beigeschmack” des Gelages findet. Arme oder andere Nichtmitglieder hatten oft Anteil durch die Verteilung von Brot und besonderen Speisen am Bruderschaftstag. Trotz der gewandelten Formen erkennt man hier ohne Schwierigkeiten die Ursprünge des Ablaufs der heutigen Hauptversammlung der Singergesellschaft, noch heute verweisen Traditionen der Singergesellschaft so auf ihren Ursprung als Bruderschaft. Starb ein Mitglied einer Bruderschaft, so hielten die Mitbrüder die Totenwache, ließen für das Seelenheil des Verstorbenen eine Messe lesen, trugen den Toten, bedeckt mit dem bruderschaftseigenen Grabtuch, in einer Prozession unter Gesängen von Totenliedern und Bußpsalmen auf den Kirchhof. Manche Bruderschaften hoben sogar eigenhändig das Grab aus. Sie sorgten für die Grabpflege und für ein ewiges Totengedächtnis, indem der Name des Bruders – oder der Schwester –, verzeichnet in einer Totenliste, die die Priester zu führen hatten, bei den sich in Abständen wiederholenden Messen am Bruderschaftsaltar zusammen mit den anderen Verstorbenen genannt und dem Patron zur Fürbitte empfohlen wurde. Begräbnis zur Zeit der Pest Das Begräbnis in Pestzeiten hatte mit einem Begräbnis zu “normalen” Zeiten wenig gemein, besonders wenn die Seuche ihren Höhepunkt erreicht hatte und selbst in kleineren Städten mehrere Dutzend Menschen an einem Tag sterben konnten. Der vollständige Sterbe- und Begräbnis-Ritus, mit jeder einzelnen Station wichtig für das Seelenheil der Verstorbenen, konnte bald nicht mehr aufrecht erhalten werden. Die ja berechtigte Angst vor Ansteckung betraf Angehörige wie Priester, Chorknaben, Zunftgenossen, Bruderschaftsmitglieder und Totengräber gleichermaßen, und wer nicht vom Rat der Stadt verpflichtet war, hielt sich fern. Auch der Ort des eigentlichen Begräbnisses war bald nicht mehr der einst vorbestimmte der Familie, der Bruderschaft, sondern ein schnell ausgehobenes Loch, ein Massengrab. In einigen Orten wurden den regulären Totengräbern besonders angeworbene Pestknechte zur Seite gestellt, die halfen, die großen Gruben auszuheben, die Leichen hineinzulegen, sie mit etwas Erde abzudecken, weitere Leichen darüber zu werfen, bis die Grube gefüllt war und geschlossen werden mußte. Diese gedingten Knechte kamen zumeist aus ärmeren Schichten der Stadt (Tagelöhner, arbeitslose Knechte) oder waren ortsfremde Bettler. In Troyes (Frankreich) erhielten sie 1519 wie die ebenfalls vom Rat bestellten Wärter der Pestkranken Jacken von rotem Leder und mußten Schellen tragen, damit sie jeder rechtzeitig erkannte und ihnen aus dem Weg gehen konnte, wenn sie die Leichen mit dem Karren durch die Gassen fuhren. Auf den Kirchhöfen angelangt, konnten die Leichen nicht immer sofort begraben werden und lagen manchmal mehrere Tage unbedeckt. So hatten 1418 während einer Pest in Basel die Angehörigen die Verpflichtung, Tote, die sie auf den Kirchhof gebracht hatten, auch selbst zu begraben, weil die Totengräber offensichtlich mit ihrer Arbeit nicht nachkamen. Die bevorzugten Begräbnisplätze waren zunächst die Kirchhöfe, die zumeist innerhalb der Stadt lagen. Bei einer schweren Pestepidemie war das sowieso mit Gräbern dicht belegte Gelände schnell überfüllt. Da die Sterblichkeit aufgrund der hygienischen Verhältnisse bei den ärmeren Schichten häufig besonders hoch war, betraf die Überfüllung vor allem die Kirchhöfe der Pfarrkirchen. Dies hatte auch Auswirkungen für die Zeit nach der Pest, so verlor die Pfarre St. Kilian in Heilbronn aufgrund ihrer Überbelegung mit Pesttoten aus der Epidemie 1502 zahlreiche reiche Begräbnisse mit ihren Geldstiftungen für Seelmessen und dergleichen Pfründen an die Klöster, was einen handfesten wirtschaftlichen Verlust für die Priester an St. Kilian bedeutete. Der Rat der Stadt beschloß daraufhin 1508, daß das gemeine Volk künftig auf dem Kirchhof zu St. Nikolaus, der vor kurzem erweitert worden war, seine letzte Ruhestätte zu finden habe. War auf den Kirchhöfen kein Platz mehr vorhanden, wurden mancherorts als Ersatz Gruben auf den freien Plätzen, auf Allmendflächen innerhalb der Städte ausgehoben, so in Augsburg 1463. Schon während der ersten Pestwelle Mitte des 14. Jahrhunderts hatte man die Toten auch auf dem freien Feld vor der Stadt begraben. Doch in den Jahren ab 1500 ging man verstärkt dazu über, grundsätzlich einen Pestfriedhof vor den Mauern der Stadt anzulegen, da sich mehr und mehr die Auffassung durchsetzte, die verwesenden Leichen würden pestilenzialische Luft erzeugen und die Krankheit erneut zum Ausbruch kommen lassen. Aus dem gleichen Grunde bestreute man die Leichname mit einer Kalkschicht, die die Verwesung beschleunigen und die ungesunden Dämpfe gleichzeitig fernhalten sollte. Gelingt Archäologen der Nachweis von Kalkschichten im Zusammenhang mit einem Massengrab, so liegt die Vermutung nahe, daß ein Notfriedhof ergraben wurde. Verstärkt wird den Eindruck, wenn die Toten unregelmäßig liegen, ohne Gebetshaltung der Hände, wenn sich Reste der Alltagskleidung finden (die Toten waren ja sonst häufig nackt in ein Leichentuch genäht), aber keine Hinweise auf Särge. Vermeintliche Pestbegräbnisse in Pforzheim Da die schriftliche Überlieferung (v.a. Ratsprotokolle) aufgrund der mehrfachen Zerstörung des städtischen Archivs ausfällt, sind wir auf archäologische Ergebnisse, auf Zufallsfunde angewiesen. Während der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg trat so manches mittelalterliche Relikt zutage. Doch nicht jeder Fund konnte sachgerecht untersucht und dokumentiert, das Wenigste veröffentlicht werden. Der möglichst schnelle Wiederaufbau hatte Vorrang und manches archäologische Feld wurde bei Ausschachtungen für die Fundamente eine neuen Gebäudes endgültig zerstört. Zeitungsberichte bergen interessante Details, eine Aufarbeitung, Überprüfung und Zuordnung der Funde ist im Nachhinein jedoch kaum möglich. Alfons Kirchenmaier, der sich um den Wiederaufbau der Schloßkirche große Verdienste erworben hat, berichtet in einem Zeitungsartikel im Rahmen der angestrebten Wiederbelebung der Löblichen Singer im April 1948 (“Schwarzwälder Post” vom 25.4.1948) von folgendem Fund: “Beim Ausheben einer Baugrube an der Schloßkirche kamen voriges Jahr menschliche Gebeine in regellosem Durcheinander zum Vorschein. Hier, im Kirchhof, wo auch Einzelgräber angeschnitten wurden, war offenbar eine Massenbestattung und da 1588 diese Begräbnisstelle aufgegeben wurde, muß es sich um die Opfer der Pest handeln, die 1501 fürchterlich wütete.” Der Rückschluß auf die Pest von 1501, den Kirchenmaier zog, ist leider keineswegs so eindeutig, wie die Zeilen vermuten lassen, denn die Pest dürfte mit Sicherheit nicht nur 1501 in Pforzheim geherrscht haben, sondern auch in den Jahrzehnten davor und danach, nur erreichten diese Seuchenzüge nicht den heutigen Bekanntheitsgrad, da wir sie nicht mit einem besonderen Ereignis verbinden (wie die Gründung der Singergesellschaft für 1501). Pflüger erwähnte z.B. in einem Artikel über “verheerende Seuchen”, den er am 7. Oktober 1858 in den “Pforzheimer Beobachter” einrückte, summarisch Epidemien für die Jahre 1474, 1480, 1492, 1536, 1530, 1535, 1540, 1551, 1576 und 1583 im Zeitraum bis 1588, leider ohne Angabe der Krankheit und der jeweiligen historischen Quelle. Eine dieser Jahreszahlen erklärt sich in anderem Zusammenhang in Pflügers Stadtgeschichte; in einem Schreiben von Rat und Gericht der Stadt, datiert vom 7. August 1530, war von “sterbenden Läufen” die Rede, die zur Zeit in Pforzheim herrschten (Pflüger, S. 312, Anm.); die Jahreszahl 1583 wiederum stimmt mit dem Erscheinunsjahr der Pestschrift des Pforzheimer Arztes Philipp Schopff überein. Der Kirchhof der Schloßkirche ist jedoch sicher einer der Orte in Pforzheim gewesen, an dem Pesttote begraben wurden. Im Sommer 1986 stieß man bei den Grabungen am Waisenhausplatz im Vorfeld des Stadttheaterneubaus ebenfalls auf Reste menschlicher Skelette. Sie befanden sich, “in ziemlich wüstem Durcheinander”, in einer Grube etwa sechs Meter von den Grundmauern der ehemaligen Klosterkirche entfernt und waren mit Kalk bedeckt. Ihr geschätzes Alter liegt bei rund 500 Jahren. Ob es sich bei diesem Fund um ein Pestbegräbnis oder vielleicht um die Reste aufgelassener Grabstellen handelt, muß bis zur Veröffentlichung der Fundberichte offen bleiben (“Pforzheimer Zeitung” vom 16.8.1986). Die Gründung der Singergesellschaft als Pestbruderschaft Das Abholen und Begraben der Pesttoten war – wie bereits angesprochen – unterschiedlich organisiert und es lag in der Entscheidung des Rates, zusätzliche Pestknechte und Totengräber anzustellen oder bestimmte Gruppen der Gesellschaft zu verpflichten. In Konstanz waren im Sommer 1502 die Zünfte aufgerufen, Leute zu benennen, die die Toten aus den Häusern tragen sollten. Überhaupt ist die Tragepflicht der Zünfte im 16. Jahrhundert häufig anzutreffen, wobei die Zünfte die Gefährdung ihrer Genossen oft umgingen, indem sie Personen aus der städtischen Unterschicht oder Freiwillige gegen Bezahlung für diese Aufgabe heranzogen. An manchen Orten nahmen sich spezielle Bruderschaften der Kranken und Toten an und verwirklichten so Christi Gebot von den Werken der Barmherzigkeit, wobei das Begraben der Toten erst im späten Mittelalter nachträglich in den Kanon der von Christus geforderten Handlungen aufgenommen wurde (vgl. Matthäus 25, 35-37). Dabei engagierten sich neben bereits bestehenden Bruderschaften auch neugegründete, spezifische “Pestbruderschaften”. Die ersten dieser ständeübergreifenden Pestbruderschaften entstanden in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Italien aufgrund der Hilflosigkeit im Angesicht der ersten massiven Pestwelle und den menschenunwürdigen Massenbegräbnissen ohne den kleinsten Rest christlicher Begräbnisformen. “Dabei wurden dann die Verstorbenen mit keiner Kerze, Träne oder Begleitung geehrt, vielmehr war es so weit gekommen, daß man sich nicht mehr darum kümmerte, wenn Menschen starben, als man es jetzt um den Tod einer Geiß täte.” So schildert Boccaccio in dem berühmten einleitenden Kapitel zum “Decameron” die Vorgänge im Florenz des Jahres 1348. Hier setzten die Pestbruderschaften an und sorgten für das Minimum eines ehrenhaften Begräbnisses, indem sie die Totenbahren und -karren mit schlichten Gesängen, Bußpsalmen und Totenliedern begleiteten, für einen Priester und für eine anonyme Totenmesse sorgten. Gemeinsames Gebet, Prozessionen, Messen und gelegentlich strenge Bußübungen sollten weiteres Unheil abwenden und den strafenden Gott versöhnlich stimmen. Mit der Verbreitung der Pest verbreiteten sich dann auch die Pestbruderschaften. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bildeten sich in vielen betroffenen Städten und Dörfern im 15. und frühen 16. Jahrhundert Bruderschaften, die sich meist unter das Patronat der üblichen Pestheiligen stellten (besonders Sebastian, Anna, Rochus, Christophorus). Die Sebastians- und Annenbruderschaften sind im südwestdeutschen Bereich um 1500 sehr zahlreich vertreten. Sebastiansbruderschaften finden wir beispielsweise in Ansbach (erwähnt 1503), Crailsheim (1464), Ettlingen (um 1470), Freiburg im Breisgau (1480), Fulda (1484), Gernsbach (1460), Hausach (1522), Heilbronn (1529), Pfullendorf (1471), Schwäbischc Gmünd (1480), Unterriexingen (1467), Würzburg (1453), Annenbruderschaften in Crailsheim (1513), Grimmenthal (1501), Heilbronn (1503), Kitzingen (1511), Mergentheim (1501), Würzburg (1502) – diese Aufzählung ist bei weitem unvollständig. An den meisten dieser Bruderschaften waren Frauen als selbständige Mitglieder beteiligt, eine leitende Funktion ist indes nicht überliefert. Auch wird das Begraben der Leichen üblicherweise Männerarbeit gewesen sein. Doch nicht jede dieser Bruderschaften ist eine Pestbruderschaft im engeren Sinn, in der man neben Prozessionen, Messen und Gelübden, einen Altar oder gar eine Kapelle zu stiften (gegen Ablaß), tatsächlich auch die Toten begrub, und nur die wenigsten können tatsächlich auf einen Pestausbruch am Ort zurückgeführt werden. Einer der belegten Fälle ist die Gründung einer Sebastiansbruderschaft 1496 anläßlich einer Pest in Herzogenaurach, wobei die Initiative vom Ortspfarrer ausging; 1505 wurde dort der Bruderschaftsaltar geweiht. Auch wäre es voreilig von dem Sebastians-Patronat gleich auf die Existenz einer Pestbruderschaft zu schließen, da der Heilige Sebastian aufgrund seines Martyriums mit Pfeilen auch der naheliegende “Fürsprech” für die Bogen- und Armbrustschützen war. Ferner existierten nachweislich anläßlich einer Pest gegründete Bruderschaften, die sich keinem der üblichen Pestpatrone weihten. Ein solcher Fall ist die 1576 in der katholisch gebliebenen Reichsstadt Schwäbisch Gmünd ins Leben gerufene Egidienbruderschaft, die Philipp Burkhardt in seiner 1901 veröffentlichten Geschichte der Löblichen Singergesellschaft auf das Pforzheimer Vorbild zurückführen wollte. Eine schwere Pestepidemie herrschte in der Stadt, als sich etliche Bürger und ein “ehrsamer Ratsdiener” das Gelübde gaben, einander zu Grabe zu tragen und nicht auf den Pestkarren kommen zu lassen und alljährlich am Egidiustag (1.9.) die Bruderschaft mit einer Dreifaltigkeitsmesse in einer Kapelle der Pfarrkirche zu begehen. Sogleich soll das Sterben nachgelassen haben und keiner der Brüder sei an der Seuche gestorben. So will es die tradierte Legende, die erhaltenen Bruderschaftsunterlagen aus dem 18. Jahrhundert formulieren freilich vorsichtiger. Die Gmünder Egidienbruderschaft, deren Ordnung mit Bruderschaftsmahl und Totenbegräbnis manche – eben bruderschaftstypische – Parallele zur Singergesellschaft aufweist, wurde im 17. Jahrhundert erneuert und bestand bis in die Zeit um 1800. Vor dem Hintergrund des spätmittelalterlichen Bruderschaftswesens im allgemeinen und der Pestbruderschaften im besonderen wird die Gründung der Singergesellschaft als einer Pforzheimer Pestbruderschaft im Angesicht der Pest 1501 im hohen Grade wahrscheinlich, auch wenn sich keine auch nur annähernd zeitgenössischen Quellen erhalten haben. Die Gründung der Singergesellschaft als Pestbruderschaft war 1501 eine persönlich mutige Tat, aber doch kein außergewöhnliches Erreignis. So geschah es an vielen betroffenen Orten unter wechselnden Namen. Der Name “Singergesellschaft” wird gewöhnlich – und sehr wahrscheinlich – dadurch erklärt, daß die ersten Singer die Pesttoten unter Gesang zum Begräbnisort brachten; ob sie die Toten auch selbst in die Grube legten? Bußpsalmen und Begräbnislieder dürften sie gesungen haben. Die Musikwissenschaftlerin Heide Hammel ist für den Begleitband zur Pestausstellung 1993 dieser Frage nachgegangen. Sie verweist unter anderem auf die im Wechsel zwischen Vorsänger und Chor etwa auch von den Geißlern gesungenen mittelhochdeutschen “leise” (abgekürzt aus dem griech. “Kyrie eleison”, “Herr, erbarme Dich unser”). Zu ihnen gehört die Übertragung des bereits um 1200 nachgewiesenen lateinischen Antiphons “media vita in morte sumus”, der besonders bei Wallfahrten und prozessionsähnlichen Aufzügen gesungen wurde und der von Luther 1524 um zwei Strophen erweitert wurde. Die erste Strophe, noch aus dem 15. Jahrhundert, lautet – in sprachlich modernisierter Fassung auf Grundlage der Luther-Bearbeitung: “Mitten wir im Leben sind,mit dem Tod umfangen. Wen such’n wir, der Hilfe tu, daß wir Gnad erlangen? Das bist du, Herr, alleine. Uns reuet unsre Missetat, die dich, Herr, erzürnet hat. Heiliger Herre Gott, Diese muß jedoch nicht zwangsläufig mit der “Meistersingerbewegung” zusammenhängen, wie es Friedrich Baser anläßlich der Hauptversammlung der Singer 1967 und dann in seinem Aufsatz über die Pforzheimer Musikgeschichte zu erläutern suchte. Die von ihm als typisch “meistersängerisch” bezeichneten Formen des Mahls, der Leitung der Gemeinschaft, der ausgeteilten Brote, des Totenkults finden sich in allen bruderschaftlichen Gruppierungen der Zeit, sie sind zeittypisch. Die Namensgleichheit der “Singer” scheint das einzige stechende Argument, nur leider findet sich in der frühen Überlieferung der Pforzheimer Singergesellschaft nicht der kleinste Hinweis auf das “meistersängerisch” und musikalisch durchaus anspruchsvoll vollführte Dichten und Vortragen von Liedern unter bestimmten Regeln – auch wenn für 1672 “eine ehrliebende Gesellschaft der Meister-Singer allhier zu Pforzheim” erwähnt wird (nach Zier, S. 63; leider ohne Nachweis). Basers Argumente hatte übrigens schon 1910 der rührige Pforzheimer Heimatforscher Robert Gerwig geäußert, mit den gleichen Belegen, aber einer vorsichtigeren Schlußfolgerung (“Pforzheimer Anzeiger” vom 18.1.1910). “Ist das erste Buch durch den Brant verbrannt worden” - Die Gründung der Löblichen Singergesellschaft als Pestbruderschaft 1501 war zwar ein persönlich mutiges, aber doch kein außergewöhnliches Ereignis. Das Besondere an der Singergesellschaft ist vielmehr das Überleben der alten Bruderschaft über einen Zeitraum von 500 Jahren, freilich in wechselndem Gewand. Die Zeiten änderten sich und auch die Menschen (und umgekehrt). Der gesellschaftliche Wandel wirkte sich auch auf die Singergesellschaft aus, er gefährdete und beförderte ihr Bestehen: Stichworte seien die negative Einstellung der Reformatoren zum Bruderschaftswesen, die zur Auflösung der Bruderschaften durch die Reformation führten, und das Aufkommen des Vereinswesens im 19. Jahrhundert. Auch in der Geschichte der Löblichen Singergesellschaft macht sich der doppelte Verlust an historischen Quellen bemerkbar, der seine Ursache in der mehrmaligen und gründlichen Zerstörung der Stadt im 17. und 20. Jahrhundert hat. Was Pflüger, dem Verfasser der bekannten Stadtgeschichte (abgeschlossen 1862), und Philipp Burkhardt, dem Chronisten der Singergesellschaft (1901) noch vorgelegen hat, ist heute vernichtet und bis auf ihre Auszüge – und Interpretationen – verloren, darunter die gesamte gesellschaftsinterne Überlieferung (Protokolle, Stammbuch) seit der Neugründung der Singer im Jahr 1701. Erst für die Zeit ab etwa 1850 vermag man einige Lücken mit den gedruckt erschienenen Statuten und Mitgliederverzeichnissen zu schließen. Zentrale, und für die Zeit ab 1912 auch einzige Quelle, sind jedoch die ab 1857 regelmäßig in den Pforzheimer Tageszeitungen abgedruckten Berichte über die Hauptversammlungen der Gesellschaft. Doch auch diese liegen nicht vollständig vor. Vernichtet ist heute auch der älteste Hinweis auf die Singergesellschaft, der Pflüger und Burkhardt aufgefallen war. Er stand in den Ratsprotokollen der Stadt aus dem Jahr 1683 unter dem Datum des 17. Dezember (zit. nach Burkhardt, S. 4.): “Herr Nicolas Burkard, der Goldschmied, erscheint Namens der Singergesellschaft, als jetztmaliger Obermeister derselben, erklagend gegen Hasen Georg Knausen, daß derselbe 10 fl. [Gulden] in die Gesellschaft schuldig, so zur Kirchen verehret worden.” Was genau hinter dieses Anklage des Obermeisters steckte, läßt sich heute, wie so vieles, nicht mehr klären. Doch daß dieser Ratsprotokollband im 19. Jahrhundert überhaupt noch existierte, war schon Zufall. Fast das ganze städtische Archiv fiel im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1797) der Vernichtung bzw. Zerstreuung anheim. Der Singergesellschaft erging es kaum besser. Am 27. Dezember 1694 hatte die erste Zusammenkunft der überlebenden Singer stattgefunden. Man zählte 41 Mann, vom Kirchenrat bis zum Organisten, vom Bürgermeister bis zum Bader, vom Pfarrer bis zum Bortenmacher und Hosenstricker. Die Unterlagen waren verbrannt, die alte Bruderschaftslade wohl ausgeraubt und das Vermögen bis auf 100 verliehene Gulden dahin. Ein trauriger Tag und dennoch ein Neuanfang, der wenige Jahre später, als die bitterste Not in der zerstörten Stadt gelindert war, in der Reorganisation der Gesellschaft, in der Anlage eines neuen Stammbuches und der Niederschrift neuer Statuten seinen Abschluß fand. Dies war im Jahre 1701, 200 Jahre nach der Gründung der Gesellschaft, wie jenem bewußt war, der folgende Worte nachträglich auf die erste Seite des neuen Stammbuches schrieb (zit. nach den Statuten von 1872, S. 6): “Diese löbl.[iche] Singergesellschaft rührt von Einer erschrecklichen pest zeit her, Jm Jahr 1501, wo sich niemant mehr Zu dem Anderen getrauet, ohne seinen Dodt zu suchen, und ist das erste Buch durch den Brant verbrannt worden an[n]o 1692. niemant ist berechtigt solche aufzuheben, oder weg zu nehmen.” Über Jahrhunderte hatte sich also innerhalb der Gesellschaft das Andenken an ihre Gründungsgeschichte bewahrt. Doch auch dieser Eintrag, der noch heute alljährlich zu Beginn der Hauptversammlung verlesen wird, ist nur noch durch Abschriften erhalten. Das gleiche gilt für die 1701 neugesetzten Statuten, den “Ordnung und Punkten”, insgesamt 17 an der Zahl, die das Leben innerhalb der Gesellschaft organisierten und einen guten Einblick in die Singergesellschaft des 18. Jahrhunderts vermitteln (zit. nach Burkhardt, S. 40-44, teilweise zusammengefaßt): “1) Solle jeder, welcher zu der Löbl. Singergesellschaft sich begeben, und einschreiben laßen will, eines Ehrlichen herkommens seyn, einen Gottesförchtigen frommen und ehrlichen Wandel führen, alle Lasterhaften gesellschaft meiden, und da wider Verhoffen einer oder mehr auß dießer Löblich Gesellschaft sich ungebührlich Verhalten, oder etwan solche famoeße sachen, welche wider Ehr und guten Leimuth laufen, anstellen Thete, solle derselbe von Stund an Von der Gesellschaft ausgeschloßen und in dießem Gesellschafts Buch durchgestrichen werden. 2) Solle bey jedesmaligen Zusammen Kunft der Löbl. Gesellschaft welches wenigst Jahrs einmahl auf der H. Drey König Tage, oder so oft es nöthig erachtet wirdt, geschehen solle, die Gesambte Gesellschaft under einander respective Brüderlich und einig sein. Kein stritt noch Unnützes gezänck anfangen, und da einer oder der ander wegen führender Gesellschafts Rechnung oder in andern wege etwas zu Klagen hette, soll derselbe solches Bey deren Vorsitzenden Gesellschafts Herrn mit bescheidenheit anbringen, da dann die Stritt- oder Klagsach nach befindenden Dingen erörtert solle werden.” 3) Beleidigungen und “Schlaghändel”, sprich handgreifliche Ausschreitungen, während der Versammlung ziehen neben der herrschaftlichen Strafe auch eine gesellschaftsinterne Strafe nach sich. 4) Jedes Neumitglied zahlt einen Gulden bei der Aufnahme (“Recognition”) und eine Einschreibegebühr von 10 Kreuzern. Waren jedoch schon die “Vor Eltern” Singer, so sind ingesamt 40 Kreuzer (also nur die halbe Aufnahmegebühr plus Einschreibegebühr) zu entrichten. 5) Zwei gewählte Obermeister verwalten die Gelder der Gesellschaft. 6) Die Rechnungslegung und Entlastung der Obermeister findet am Dreikönig-Termin statt. “7) Solle auch iedes Jahr Bey der Zusammen kunft und nach abgehörter Rechnung ein Neüer Ober-Meister durch versammlete Löbl. Gesellschaft erwöhlet werden, und alle Zeit der Jüngste Obermeister im Ampt Verbleiben.” 8) Unentschuldigtes Nichterscheinen zur Hauptversammlung zieht eine Strafe von 12 Kreuzern nach sich. 9) Das jährliche Legegeld beträgt 12 Kreuzer und wird an der Hauptversammlung bezahlt. 10) Die Gesellschaft unterhält drei Grabtücher, die die Mitglieder im Todesfall unentgeldlich nutzen dürfen. 11) Nichtmitglieder können die Grabtücher gegen eine vom Obermeister zu verrechnende Gebühr entleihen. Diese beträgt beim “besten und größten” Grabtuch 1 Gulden, beim mittleren 45 Kreuzer, beim kleinen (wohl für Kinder) 30 Kreuzer. Wer Wappen an die Tücher nähen möchte, muß zusätzlich 1 Gulden 30 Kreuzer entrichten. “12) Solle auch auß ganzter Löbl. Gesellschaft einer erwählet werden, welcher nicht nur der Gesellschaft zu allen Zusammen Kunften, auch zu den Leichen [Begräbnissen] ansagen, Item die Strafen und Grab Tücher Gellter einfordern und denen Herren Ober Meistern liefern: auch die Grab Tücher in guter Verwahrung halten solle, deme Zu einer ergötzlichkeit Jährlich auß der Laden [Gesellschaftskasse] Zu zahlen ist – Zwey Gulden dreyßig Kreutzer. Denen beeden Herrn Ober Meistern aber Vor Ihre bemühung jedem 50 Krtz. und Zusammen – Ein Gulden Viertzig Krtz. 13) Erfordert auch die nothwendigkeit, das 10 Leich Träger auß der Gesellschaft erwöhlet und Bestellt werden, deren ieder Zu Lohn Von dem Jenigen so Sie dienen empfangen sollen – – Funfzehen Kreutzer. Dieselben aber haben unter sich der abwexlung willen, ein besonder Täfelein Zu halten, und bey iedesmahl sich ereignender Leich under dem Rathhauß der alten ob Servanz [hier: Gewohnheit] gemäß sich ein Zu finden. 14) Es solle auch ieder auß der Löbl. Gesellschaft schuldig sein, wann ein oder anderer Gesellschafts Bruder, deßen Frau oder Kinder nach Göttl. willen diese welt gesegnen sollte, jedesmahl auf beschehenes [geschehenes] ansagen, bey der Leich Begängnis Zu erscheinen, der Leich proceßion Bey Zu wohnen und dem Verstorbenen das Geleith zu seinem Ruhebettlein Zu geben, und da ein oder anderer, wer der auch seye nicht erscheinen würde, es seye dann Kranckheit oder Herrschaftsgeschäfte Ursach, worauf der ansager [vgl. 12)] gute achtung Zu geben hat, solle er Straf Zuerlegen schuldig sein – Zwölf Kreutzer.” 15) Die Obermeister überwachen die Geldeinkünfte und haben das “Capital” zinsbringend anzulegen. “16) Wird nach abgehörter Rechnung und gehaltener Umfrag über folgende puncten deliberirt [beratschlagt und abgestimmt] werden. 1mo’ [primo] Ob man mit der Rechnung Zufrieden, und nichts Zu erinnern sey. 2do’ [secundo] Wen man Zum neuen Ober-Meister wähle. 3tio’ [tertio] Ob man Keine Leichen-Träger benötigt seye, und wem man die Stimme gebe? 17) Damit auch die Löbl. Singer-Gesellschaft nach Ihrem instituto Zur Ehre Gottes sich versamle, solle nach gehaltener Umfrag ein Lied aus dem Marggräflichen Gesang-Buch von sämptlichen Mit-Gliedern abgesungen, und darauf eine Erinnerung com voto [mit Gebet] Von dem ieweiligen Special-Superintendenten [heute etwa Dekan] an Vielgedachte Societaet geschehen und darauf in Liebe und Eintracht eine Kleine Mahl Zeit gehalten werden.” Soweit die ältesten überlieferten Satzungen der Singergesellschaft. Zwei traditionelle Schwerpunkte prägten demnach die Vereinigung im 18. Jahrhundert: die Sicherung eines christlichen Begräbnisses der Mitglieder und ihrer Familienangehörigen und die Durchführung der jährlichen Zusammenkunft. Die Singergesellschaft war zum einen eine Begräbnisversicherungskasse und bot zum anderen wenigstens einen geselligen Höhepunkt für breite Schichten der männlichen Pforzheimer Bürgerschaft in einem ansonsten eher freizeitarmen und stark reglementierten Dasein. Nicht immer ging es dabei so einmütig und friedlich zu, wie es die Statuten erwarteten. So behauptete der Stubenvater Lorenz Katz, Wirt im Gasthof “Zum Ritter”, zwei der zehn silbernen Löffel, die er auf den Tisch gelegt hätte, seien ihm entwendet worden. Die anwesenden Herren erregten sich sehr und konnten Katz schließlich nachweisen, daß er die Löffel selbst verlegt hatte. Sollte die Stube (das Lokal für das jährliche Treffen) nun weiterhin bei Katz bleiben und was für eine Strafe sollte über ihn verhängt werden, der sich nicht einsichtig zeigte? Nach zwei Umlaufschreiben, die die Meinung der einzelnen Mitglieder erbringen sollte, welche zwischen “Mit einer freiwilligen Abbitte könne man es belassen” und mehreren Litern vom teuren Rotwein schwankte, entschied schließlich die Kirchenbehörde vor Ort, das Spezialatamt, zuständig für die Überwachung von Sitte und Ordnung im so sittenstrengen 18. Jahrhundert, “auf öffentliche Abbitte und eine Buße von 5. fl. [Gulden]”. Katz zahlte, er wisse auch nichts als “Liebs und Guths” von der Singergesellschaft und entschuldigte sein übereiltes Vorgehen. Die Versammlung jedoch traf sich von nun ab beim “Mohren”-Wirt. So geschehen im Jahr 1720. Der erste Speisenzettel im neuen Lokal, das Peter Baurittel betrieb, ist ebenso überliefert und zeigt uns, wie die “Kleine Mahlzeit” oder “Ergötzlichkeit” auch aussehen konnte. Die 49 Mitglieder verzehrten zusammen sechs Platten Suppen und Meerrettich, “worunter 2 alte Hüner und reiß”; darauf folgten ebensoviele Platten Fisch, ein Drittel davon Forellen; schließlich sechs “Spahn Seü”, zwei “Haßen”, sechs Platten “Brodwürst”, ebensoviele Platten Salat und “Hirppen”, eine Art Waffeln. Dazu kam noch Brot und natürlich der Wein, 126 “Mooß” vom billigen und 24 vom teuren, roten, auf jeden also ziemlich genau drei Maß. Abzüglich Baurittels Einstand betrug die Rechnung in jenem Jahr knapp 40 Gulden, rund ein Drittel des damaligen Vermögensbestandes der Gesellschaft. Nach dem hoffnungsvollen Neuanfang 1701 scheinen Stagnation und Desinteresse das Schicksal der Singergesellschaft im 18. Jahrhundert bestimmt zu haben. Die Beteiligung an den Begräbnissen ließ häufig zu wünschen übrig. Die “kleine Mahlzeit” aus Anlaß der Hauptversammlung hingegen gefährdete mehrmals das Gesellschaftsvermögen und mußte dementsprechend einige Male ausfallen. Die Mitgliederzahl sank fast kontinuierlich von 82 im Jahr 1716 auf 22 1795 und mehrmals – zum ersten Mal 1770 – wurde die Auflösung und die Überweisung des Gesellschaftsgeldes an die Armenkasse beantragt. Diese Anträge scheiterten jedoch, wobei ein wachsendes bürgerschaftliches Geschichtsbewußtsein eine entscheidende Rolle gespielt haben mag. “Der Orden der Starkmüthigen” - Das erste gedruckte Zeugnis für die Existenz und Gründungsgeschichte der Singergesellschaft – und die älteste heute noch erhaltene Nachricht über den Pforzheimer Traditionsverein – findet sich in der 1792 veröffentlichten Stadtgeschichte von Siegmund Friedrich Gehres (1760-1837): “Pforzheim’s Kleine Chronik. Ein Beytrag zur Kunde deutscher Städte und Sitten.” In einzelnen, gut erzählten, jedoch historisch auch nach damaligem Wissensstand zum Teil angreifbaren Episoden schildert er vor allem die bürgerliche Vergangenheit der Stadt, verweist auf Initiativen einzelner Gruppen, auf die Tatkraft und “altväterliche Teutschheit” der Vorfahren, denen bislang noch kein “Monument” geweiht wurde. Gehres’ Geschichtsschreibung ist bürgerliche Geschichtsschreibung. Gleich die erste dieser identitätsstiftenden und vorbildhaften Episoden über den wahren Bürgersinn ist den Singern gewidmet (Kap. 6, S. 29-32): “Pest in Pforzheim. 1501. Fürchterlich zog im sechszehnten Jahrhundert die Morgenröthe des ersten Jahres über Pforzheim auf. Nicht einzeln nahm der Tod seine Opfer, sondern unersättlich, unerbittlich würgte er, als ob er die ganze Stadt veröden wollte, ohne Unterschied des Alters. Welche ansteckende Krankheit der Wütherich aus seinem Füllhorn von Seuchen damals ausgoß, ist unbekannt: so oft ungewöhnlich viele Menschen in ungewöhnlich kurzer Zeit hinstarben, schrie das einfache Alterthum auf: Pest ist da! Mit ein wenig medizinischer Polizey hätte man wohl damals dafür sorgen können, daß meine Chronik jetzt kein so schaudriges Kapitel haben dürfte; aber das Zeitalter der Berlichingen und Sickingen konnte freylich nicht auch das Zeitalter der Franke, Tisote und Zimmermanne seyn. Verwüstend also blies der Odem irgend einer jetzt unbekannten Seuche über Pforzheim; Hunderte starben hin; keiner wagte es mehr, zum andern zu gehen; alle Bande der menschlichen Gesellschaft waren zerrissen. Tod der Säuglinge, Tod der Greise; Tod in den Häusern, Tod auf den Straßen: die noch lebten, erwarteten nichts, als nach wenigen Tagen auch ihren Tod; aber schreckenvoller, als aller Tod, war das hülflose, verschmachtende Hinsterben der Unglücklichen, die von der Seuche ergriffen waren. Endlich, wie die größte Gefahr immer die größten Gesinnungen erzeugt, bildete sich eine besondere Gesellschaft, die man den Orden der Starkmüthigen nennen sollte, die sich aber die Todengesellschaft nannte, eine Gesellschaft der biedersten und besten Menschen, die sich untereinander verbanden, ihren Mitbürgern, die krank wären oder würden, unentgeldliche Hülfe zu leisten, keinen in Noth und Tod zu verlassen, und denen, die stürben, die Ruhe im Grabe zu verschaffen – denn bis dahin hatte man die Leichname in den Kammern, darinn sie gestorben waren, hinfaulen lassen. Die Pest ließ nach, und das Jahr 1501 rollte ab; aber die Todengesellschaft unter dem nun erhaltenen Namen des Singerordens blieb, und wählte zum Wahlspruch die zwey Worte, die die ganze Philosophie des Lebens und des Sterbens in sich fassen: Memento mori, zu deutsch: Gedenke des Todes. Sie verabredeten sich untereinander, so wie die Natur jeden abfodern [abfordern] würde, unentgeldlich zur Ruhe im Grabe zu begleiten. Es wurde dazu eine besondere Kasse errichtet. Noch itzt dauert diese Gesellschaft, die an die fürchterlichen Verheerungen des Todes im Jahre 1501 (*) die Pforzheimer ebenso erinnert, wie die Abendglocken die Deutschen überhaupt an die Türkenkriege, und hat ihren eigenen Fund [Fond], woraus den armen Mitgliedern nicht nur das Leichenbegängniß selbst veranstaltet, sondern auch in ihren Krankheiten einiges zur nöthigen Unterhaltung abgegeben wird. Möchte dieses auf Menschenfreundlichkeit gegründete, aus ächtem Bürgersinn herstammende Ueberbleibsel altdeutscher Denkart noch lange dem immer stärker anbrausenden Strome kleinsinniger Neuerungssucht widerstehen!” Gehres, in Pforzheim geboren, dürfte die Geschichte von Kindesbeinen an gekannt haben, denn sein Vater, der zugewanderte Lehrer Zacharias Gehres, war von 1748 bis zu seinem Tode 1789 Mitglied der Singergesellschaft. Auch Gehres gehörte ihr an, wenn auch (aus beruflichen Gründen) erst spät und nur für wenige Jahre (1812-1820). Gehres war bei den Vorarbeiten für seine Stadtgeschichte auf den knappen Hinweis in der “Schwäbischen Chronik” des Martin Crusius (1596) gestoßen, er weist in einer Anmerkung (*) auf die deutsche Übersetzung hin. Neben der lokalen, mündlichen Tradition, die heute verloren ist (Hinweise auf den Leitspruch “Memento mori” und die ausdrückliche Gründung als “Todengesellschaft” lassen sich deshalb nur schwer in ihrem tatsächlichen Realititätsgehalt einordnen), dürfte die anschauliche Schilderung von den auch im 18. Jahrhundert bekannten Pestbeschreibungen beeinflußt sein, vor allem von Bocaccios Einleitung in das “Decameron”. Zeit seines Lebens beschäftigte sich Gehres, neben seinen wohl eher ungeliebten Brotberufen in städtischer und fürstlicher Verwaltung (er begann wohl in den späten 1780er Jahren als einfacher Skribent in der Pforzheimer Stadtschreiberei und wurde 1820 als “Finanzministerialrevisor” pensioniert), mit der Geschichte seiner Vaterstadt und anderer Städte aus der näheren Umgebung. Nach dem Pforzheimer Muster erschienen Chroniken über Bretten (1805), Weil der Stadt (1808) und Durlach (1824/1827). Eine erweiterte zweite Auflage der Pforzheimer Stadtgeschichte aus dem Jahr 1811 verkaufte sich eher schlecht und kam vier Jahre später mit geändertem Titelblatt erneut auf den Markt. Die Pest-Episode, die den Singern zum ersten Mal von außen ihre eigene Geschichte zum Maßstab gesetzt hatte und den Lesern der Region die Besonderheit dieser alten Vereinigung vor Augen führte, hatte keine Überarbeitung mehr erfahren. “Wohl der älteste Verein in ganz Europa” - Mit Beginn des neuen Jahrhunderts, 300 Jahre nach der Gründung als Pestbruderschaft, beschlossen die verbliebenen 25 Singer eine Erhöhung der Aufnahmegebühren und des jährlich zu leistenden Legegelds, das letztere um das Fünffache auf einen Gulden, um im Krankheitsfalle Mitgliedern eine Unterstützung gewähren zu können, und taten damit einen ersten und entscheidenen Schritt hin zur Umwandlung der Gesellschaft vom Begräbnis- zum Wohltätigkeitsverein. Nach Gehres scheint die Unterstützung der Kranken aus den eigenen Reihen auch vorher schon vereinzelt vorgekommen zu sein. Ab 1804 zahlte man den Hinterbliebenen eines Mitglieds ein “Sterbebeneficium” von 10 Gulden. 1813, 1814 und in den wirtschaftlich schweren Jahren nach dem Ende der Napoleonischen Kriege öffnete sich die Gesellschaft auch über die Grenzen ihrer Mitglieder hinaus und verteilte kleinere Geldbeträge oder Naturalien (u.a. Brennholz) an Bedürftige in der Stadt. Ebenfalls 1813 hatten einige Mitglieder versucht, der Gesellschaft – “ein überjahrtes Institut, ohne Sinn und Bedeutung” – eine neue Konstitution zu geben, die sie sogar drucken ließen (aus dem Vorwort, S. VIIf.): “Wir wöllen es nur gestehen, so oft wir uns bei unsern Versammlungen begegneten, sahen wir uns wechselseitig an, als ob wir uns fragen wollten: was thun wir denn hier? – und der denkendere Theil der Mitglieder, dem altes Herkommen nur alsdann für unverletzlich gilt, wenn es auf fortdauernden Bedürfnissen gegründet ist, erklärte bei solchen Gelegenheiten, seit mehreren Jahren, wiederholt, daß das Instititut von Grund aus wiedergebohren werden müsse, wenn es für sie noch ein höheres Interesse haben soll, als das gesellschaftliche Mahl, das man bei ihm angeordnet hat, für sich allein zu erwecken im Stande ist.” “Erweckung christlicher Bruderliebe” war das Ziel der Reformer, zu dessen Umsetzung sie die alte Verfassung von 1701 vollkommen überarbeiteten. Die Zahl der Mitglieder sollte sich auf 100 beschränken, ein Viertel aller Mitglieder sollte beim Begräbnis anwesend sein, die Reicheren sollten ihr Mahl selbst zahlen. “Die Glieder der Gesellschaft haben sich ohne Rücksicht auf ihre sonstigen bürgerlichen Verhältnisse, wechselseitig als Brüder anzusehen. Stand und Amt, das einer bekleidet, geben ihm nicht das geringste Vorrecht in der Verbindung.” Dem Obermeister werden ein “Säckelmeister” für die Finanzen und ein engerer Ausschuß von acht Personen zur Seite gestellt, das Amt des zweiten Obermeisters entfällt. Ein Mindestvermögen von 100 Gulden wird festgesetzt. Zinsgewinne und Überschüsse sollen neben der Steigerung des Kapitals vor allem den Armen innerhalb und außerhalb der Gesellschaft zugute kommen. Doch obwohl einige dieser Vorschläge in den nächsten Jahrzehnten in die Tat umgesetzt wurden, angenommen wurde die Konstitution nicht. Noch bis 1890 behalf sich die Singergesellschaft mit Ergänzungen und Streichungen, die auf der Grundlage der “Ordnung und Punkten” aus dem Jahr 1701 durchgeführt wurden. Erst dann entschloß man sich, die Satzungen völlig neu zu schreiben. In den Jahren ab 1840 hatte sich die Singergesellschaft endgültig etabliert und die Mitgliederzahl überstieg die Grenze von 100. Die Gesellschaft profitierte dabei vom allgemeinen Aufschwung des städtischen Vereinswesens. Der Verein, spezifischen Interessen gewidmet und aus Mitgliedern der unterschiedlichsten Herkunft zusammengesetzt, bildete die bürgerliche Organisationsform des 19. Jahrhunderts schlechthin und ermöglichte den Mitgliedern im beschränkten Rahmen eine Teilhabe am öffentlichen Leben, die auf dem politischen Feld für die meisten Bürger noch lange nicht erreicht war. Das stetige, nach der Jahrhundertmitte beschleunigte und ab 1871 gar “amerikanische” Wachstum der Stadt tat ein übriges. Hinzu kamen die Verdoppelung des Sterbegeldes und der Wegfall der Grabtücher, nachdem die Verwendung von Särgen sich allgemein durchgesetzt hatte und Grabtücher aus der Mode gekommen waren. Auch die Beteiligung am Leichenzug war nurmehr für ein Drittel der Mitglieder verpflichtend. Die konsolidierte Singergesellschaft machte sich zudem für die Errichtung einer Leichenhalle stark und unterstützte maßgeblich die Neugründung eines städtischen Waisenhauses. Immer mehr Einheimische und Neubürger traten der Singergesellschaft bei und folgten den seit 1841 in den Tageszeitung eingerückten Einladungen zur Hauptversammlung, die gewöhnlich am ersten Sonntag im Januar gegen 17 Uhr in den Räumen der “Post” (heute “Multistore”) stattfanden. Die Hauptversammlungen wiesen dabei stets eine “klassische” Dreiteilung auf. Den Gesellschaftsregularien (Totengedenken, Rechnungslegung, Neuwahlen) folgte wie üblich ein religiöser Teil, eine Andacht des Stadtpfarrers, verbunden mit dem gemeinsamen Absingen eines Liedes aus dem Badischen Kirchengesangbuch. Daran schloß sich das gemeinsame Mahl an, in geselliger Herrenrunde, unterbrochen von Trinksprüchen, Gedichten, gesungenen Volksliedern, wie dem beliebten “Prinz Eugen, der edle Ritter”. “Heute roth, Morgen todt” - Besonderer Beliebtheit erfreute sich dabei ein Gedicht, das man getrost als Hymne der Singergesellschaft bezeichnen könnte, zumindest war es um die Mitte des 19. Jahrhunderts sehr beliebt und erschien mehrfach in heimatgeschichtlichen Publikationen (bei Pflüger mit Textänderungen). Auch eine Vertonung existierte, doch sind die Noten leider verschollen. Wann das Gedicht genau entstand, ist heute nicht mehr zu klären. Es erschien zum ersten Mal 1844 im 18. Heft der “Deutschen Chronik”, einer Wochenschrift für Belehrung, Unterhaltung und praktisches Leben”, die ab 1842 vom Pforzheimer Verlag Dennig, Finck & Co. herausgegeben wurde und ein zwar ambitioniertes, aber eher kümmerliches Dasein führte und bald einging. Der Verfasser des Gedichts, das hier nach dem Sonderdruck aus dem Jahr 1845 wiedergegeben wird, war der junge Karlsruher Jurist Eduard Brauer (1811-1871), der in Pforzheim ab 1839 eine Stelle als Amts-Assessor innehatte. 1843 wurde er nach Karlsruhe versetzt und 1844 zum Amtmann befördert. Als Brauer, inzwischen Oberhofgerichtsrat, im Januar 1871 plötzlich starb, hinterließ er neben zahlreichen juristischen Schriften auch ein umfangreiches dichterisches Werk, das ihn zumindest in Baden bekannt gemacht hatte, So erschienen seine “Badischen Sagenbilder in Lied und Reim”, welche neben dem Pest-Gedicht auch andere auf Pforzheim und die nähere Umgebung bezogene Gedichte und Balladen enthalten, 1867 in einer vermehrten Auflage in Karlsruhe. “Die Pest zu Pforzheim. Ein Gedicht.Der löblichen Singergesellschaft gewidmet von Eduard Brauer. Welch Lärmen, welch Gedränge Heute roth, Morgen todt, O Leid! in jedem Hause Heute roth, Morgen todt, Verödet sind die Straßen, Heute roth, Morgen todt, Der Kirchhof wird zu enge, Heute roth, Morgen todt, Den Bruder flieht die Schwester, Heute roth, Morgen todt, Dieweil nun pestgepeinigt Was auch droht, Qual oder Tod, Heute roth, Morgen todt, Brauers Gedicht steht nicht allein, doch sind seine Zeilen die bekanntesten und wohl auch die geglücktesten, die der Singergesellschaft im 19. Jahrhundert gewidmet wurden. “Glaube, Liebe, Hoffnung” - Das Stammbuch von 1701 füllte sich über Jahrzehnte nicht nur mit den Satzungsänderungen und den Namen der Neuaufgenommenen. Einige Mitglieder setzten auch (im Auftrag oder persönlich) Wappen, Sinn- und Merksprüche, kleine Zeichnungen hinzu oder trugen gar – in Form einer Chronik – besondere stadt- und landesgeschichtliche Ereignisse ein. Von all diesen Eintragungen und Abbildungen sind uns nur jene neun überliefert, die im Auftrag der Singergesellschaft für die Festschrift zum 400jährigen Jubiläum 1901 photographiert wurden. Darunter befindet sich folgender handschriftlicher Widmungsspruch des langjährigen Obermeisters Lenz aus dem Jahr 1838: “Heil auf mein [?, schwer lesbar] Verein! gestützt auf Eintracht, belebt durch Frohsinn, hoch gestellt durch Wohltätigkeit, blühe er fernerhin!” Der Spruch ist von einem gemalten Kranz von Rosen umgeben, der vier Medaillons trägt. Die drei kleineren enthalten Kreuz, Herz und Anker, die Symbole für Glaube, Liebe, Hoffnung; das vierte, etwas größere Medaillon zeigt zum ersten Mal jene beiden ineinander gefaßten Hände, die bis Anfang der 1990er Jahre noch das Signet und den Stempel des Vereins zierten. Glaube, Liebe, Hoffnung finden sich auch auf der eigentümlichen Darstellung, die Fabrikant Wilhelm Kämpf 1857 in das Stammbuch der Singergesellschaft zeichnete und die die düstere Vergangenheit der Gründungszeit der Singergesellschaft in der oberen Bildhälfte der strahlenden Gegenwart der Stadt Pforzheim im Jahr 1857 in der unteren Bildhälfte gegenüberstellt, nicht ohne warnenden Unterton ob der Vergänglichkeit dieses glückseligen Zustands. Folgen wir der Beschreibung, die Burkhardt in seiner Vereinsgeschichte aus dem Jahr 1901 überliefert:

Abb. 5: Dunkle Vergangenheit und goldene Gegenwart; “a) Pforzheim im Jahr 1501. Die düsteren Farben des Bildes zeigen auf den traurigen Zustand hin, der in jenem Jahre in uns’rer Stadt herrschte. Der Tod steigt zum Fenster hinein, der bellende Hund und der nächtliche Raubvogel versinnbildlichen, dem Volksglauben gemäß, das herannahende Unglück. Ein großer Leichenzug mit mehreren Särgen bewegt sich zur Stadt hinaus auf den Friedhof. Im Vordergrunde sieht man eine weinende Person neben einem Sarge und einigen Leichen am Boden sitzen. Auf der anderen Seite liegen vor einer Halle einige Sterbende und Leichen am Boden; das hereinfallende Licht, in dem ein Engel schwebt, stellt das Gottvertrauen auch in diesem Jammer vor. Bei den Unglücklichen stehen einige Personen, um die Sterbenden zu trösten und ihnen beizustehen. Oben sieht man Glaube, Liebe, Hoffnung im Bilde dargestellt. b) Pforzheim im Jahr 1857. Der leuchtende Sonnenschein soll den jetzigen blühenden Zustand der Stadt darstellen. Ueber derselben schwebt der Genius, wie er segnend Blumen über die Stadt ausstreut. Der Zeitgeist, auf Rosen und Vergißmeinnicht wandelnd, betrachtet neidisch das rege Leben und Treiben und den lebhaften Verkehr der Stadt. Er hält die Hand vor das Gesicht, weil ihn das Sonnenlicht blendet. In seiner Rechten hält er das Stundenglas, welches andeuten soll, ob noch lange dieser glückliche Zustand andauern werde. Der Schmetterling ist das Sinnbild der Vergänglichkeit.” Mit Pfüger fing es an - Mit dem Jahr 1857, in dem Wilhelm Kämpf jenes ungewöhnliche Zeichen der Verbundenheit mit der Singergesellschaft und ihrer Geschichte ins Stammbuch trug, beginnt die Berichterstattung über die Hauptversammlungen in den Pforzheimer Tageszeitungen. Die erhaltenen, z.T. sehr ausführlichen Zeitungsartikel bilden heute die wesentlichen Quellen über die Interna der Singergesellschaft, die Inhalte der Reden und der geselligen Beiträge, den Ablauf der Hauptversammlungen bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Johann Georg Friedrich Pflüger (1818-1869), der Verfasser der bis heute grundlegenden Stadtgeschichte, Leiter der Höheren Töchterschule und außerdem verantwortlicher Redakteur des “Pforzheimer Beobachters”, dürfte die ersten Berichte verfaßt haben.